佐々木主任研究員らの研究チームの学術論文が、このたび、『Atmosphere』誌に2025年10月22日に掲載されました。なお、同論文はオープンアクセス化されており、どなたでも自由に閲覧が可能です。

○発表雑誌:「Atmosphere」 Volume 16(11), article number 1222(2025)

論文論文タイトル:Airborne Microplastics: Source Implications from Particulate Matter Composition

著者:佐々木 博行,髙橋 司,二見 真理,遠藤 智美,平野 瑞歩,小竹 佑佳,ファン キム オアン

リンク:https://doi.org/10.3390/atmos16111222(外部サイトに移動します)

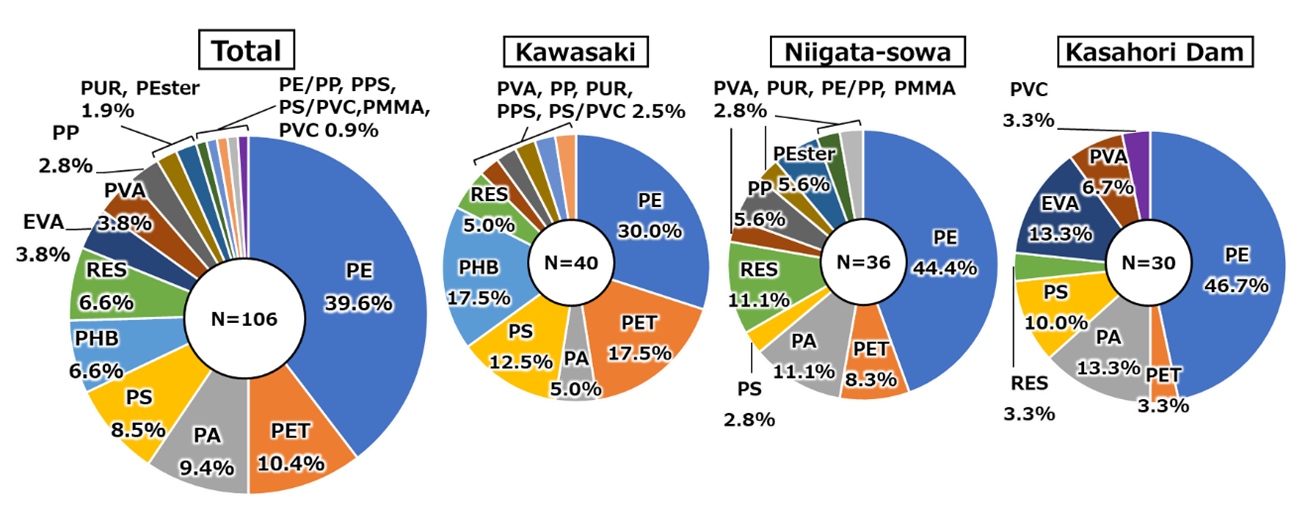

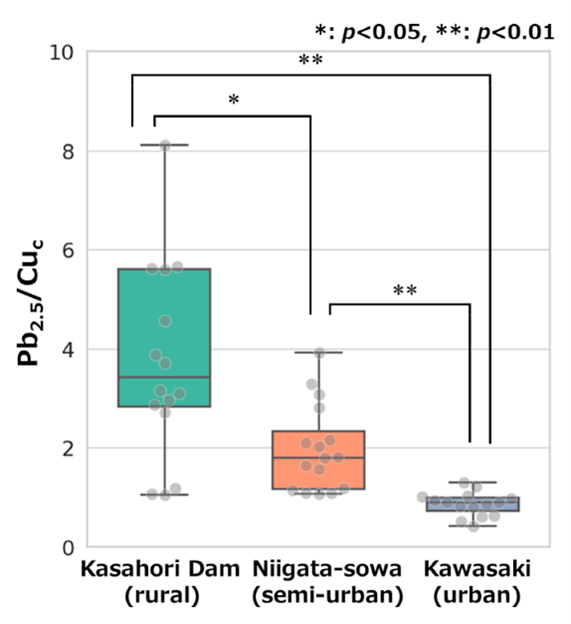

2023年11月~2024年10月にかけて、属性の異なる国内の3地点において、大気中マイクロプラスチック(AMPs)を季節別に捕集し、顕微ラマン分光光度計を用いて同定しました。その結果、延べ106個のAMPsが同定され、ポリマーの種類は多い順にポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリアミド(PA)でしたが、地点ごとに異なる内訳を示しました。また、AMPsの粒径(長径)の最頻値は4-6 μmであり、形状としては破片状のAMPsが多く占めていました。AMPsの個数濃度は、同時に捕集した粒子状物質(PM)のうち、特定の成分の質量濃度と強い相関を示しており、その成分は地点ごとに異なっていました。このことから、AMPsは地域由来の発生源の影響を受けていることが示唆されました。その一方で、PMの主要成分と比較してAMPs濃度の地点較差が小さいことから、AMPsおよびPMの動態は必ずしも一致するものではないと考えられました。

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(JP23K11468)の支援を受けました。本研究の実施に当たっては、早稲田大学の大河内博教授および研究室の皆様から種々の技術的助言を頂戴しました。また、新潟県工業技術総合研究所からは顕微ラマン分光光度計を,新潟県三条地域振興局地域整備部笠堀分室からは捕集用スペースをそれぞれ借用いたしました。関係者の皆様にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

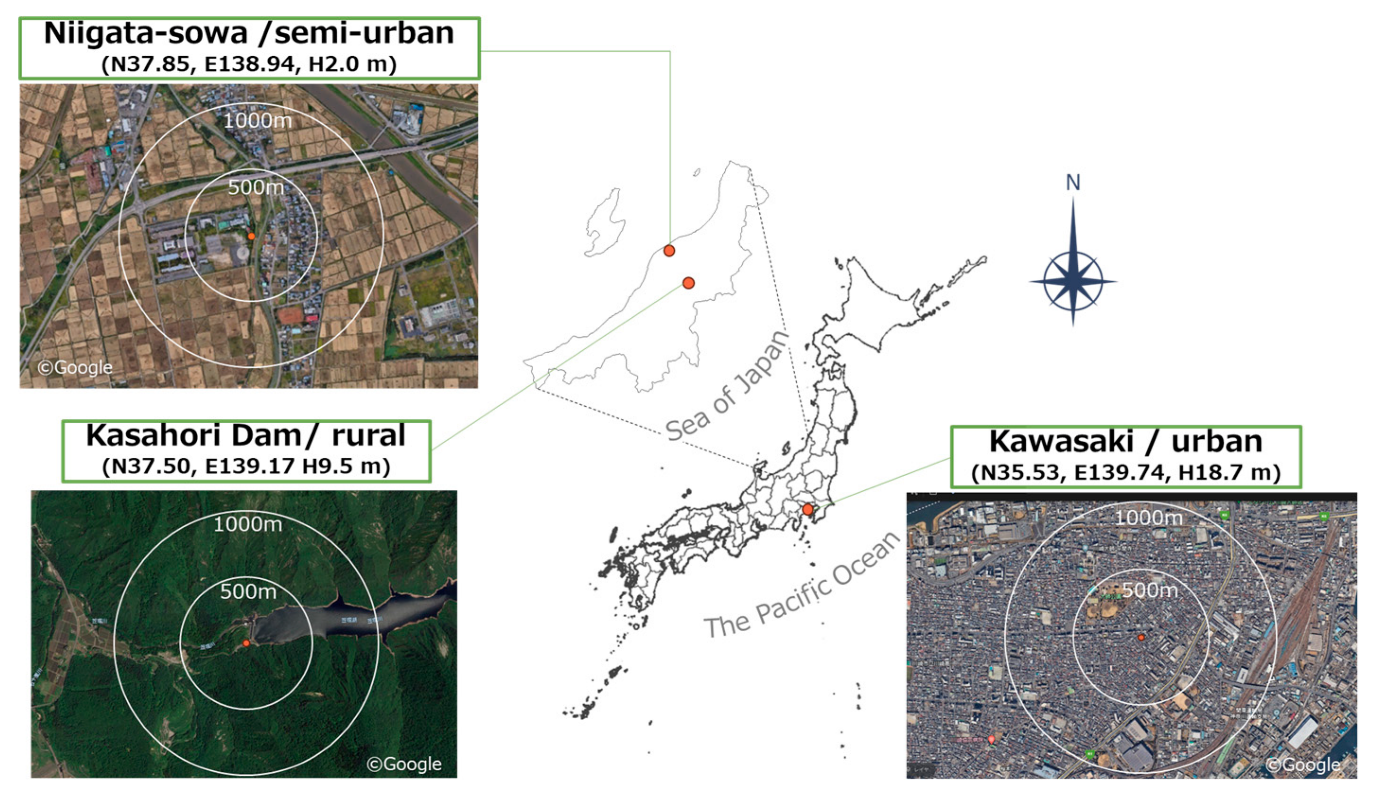

図1 サンプリングを実施した3地点(川崎:都市、新潟曽和:準都市、笠堀ダム:田園)の位置情報とその周辺の衛星写真を示しています。

図2 AMPsのポリマー種類の内訳を地点合計および地点別に示しています。PE(ポリエチレン)はどの地点でも最も多いという共通点を除き、地点ごとに異なる内訳が示されました。

図3 PMの成分のうち、微小粒子中のPb(鉛)と粗大粒子中のCu(銅)の質量濃度比(Pb2.5/Cuc)を地点別に比較したものです。地点較差は統計的に有意であることが示されました。